目次

STEP 6「フライラインの選び方」

フライラインの構造を理解する

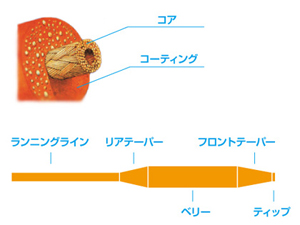

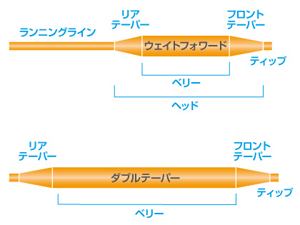

フライライン各部の名称

まずフライラインの基本的な構造を見ていきましょう。コアと呼ばれる芯と、それをコーティングするPVC(ポリ塩化ビニル)などの樹脂でできています。全長約30メートルの中で、コーティングの厚みを変えることによって太さを変化させ、フライラインがどのようにエネルギーを伝えていくかを決めています。

図のように様々な要素があり、これら全てを目的に応じて変化させて組み合わせることでフライラインは作られています。

例えば、- 硬くする → ターンオーバー性能が上がる

- テーパーを強く(急に)する → ターンオーバー性能が上がる

などのように変わっていきます。

それでは各要素について細かく見ていきましょう。これらを理解することで、どのような目的で作られたフライラインなのかが分かります。

フライラインの性能を理解する

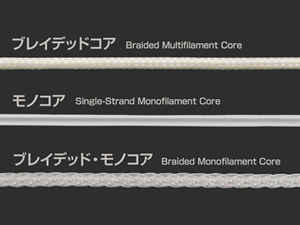

コア素材

フライラインの芯となる素材には主に以下の3種類があり、それぞれ目的によって使い分けています。コアはフライラインの強度、伸度、硬さを決定します。

- ブレイデッドコア

- ダクロンの撚り糸をさらに編んだヒモ状のコアで、最も一般的に使われている素材です。コアの内部に空気をはらむため、フライラインの浮力を得やすくなり、フローティングラインに多く使用されます。伸びが少なくて柔らかく、寒冷な条件でもしなやかさを失わないという特徴があります。

- モノコア

- 透明なナイロンラインのコアです。ある程度の伸縮性があり、フライラインにクセが付いても引っ張れば取ることができます。ブレイデッドコアに比べて同じ強度でも細いため、ラインを細く仕上げられます。ハリやコシがあるため、直進性が高く、キャスティングしやすいという特徴があります。多くのシンキングラインに使用されています。

- ブレイデッド・モノコア

- 細いナイロンラインを編んだヒモ状のコアで、モノコアよりもさらにハリやコシがあります。フライラインの直進性が高く、強力なターンオーバー性能を生み出します。高温に対する耐性が高く、熱帯での釣りで使用するフライラインには欠かせないコア素材です。

-

フライラインの各コアの特徴 ブレイデッドコア モノコア ブレイデッド・モノコア 浮力 期待できる 期待できない ほとんど期待できない 伸び 小さい 大きい 小さい コシ/ハリ 弱い 強い かなり強い 適水温 冷水~温水 冷水~温水 温水~熱帯

コーティング素材

フライラインはコアにPVCといった樹脂のコーティングを施すことで出来上がります。各メーカーの技術開発の中心となる部分で、サイエンティフィックアングラーズでは他には無い革新的なテクノロジーを実現しています。

- PVC樹脂

-

滑り、浮力、耐久性、硬さなどの性能を決める樹脂そのもので、サイエンティフィックアングラーズではASTと呼ばれる独自の特許技術を持っています。この上級グレードに使用されるASTは従来の油で浮かせるものとは違い、表面が乾いているため汚れを寄せ付けず、永続的な滑りの良さを実現しています。さらに滑りの性能を上げたST+という技術も開発されています。

滑り、浮力、耐久性、硬さなどの性能を決める樹脂そのもので、サイエンティフィックアングラーズではASTと呼ばれる独自の特許技術を持っています。この上級グレードに使用されるASTは従来の油で浮かせるものとは違い、表面が乾いているため汚れを寄せ付けず、永続的な滑りの良さを実現しています。さらに滑りの性能を上げたST+という技術も開発されています。

またコアと同じようにコーティングの硬さを変えることでも特徴を変えることができます。硬くすればターンオーバー性能が高くなり、逆に柔らかくすればキャスト後のメンディングなどの操作がしやすくなります。 - 含有物

-

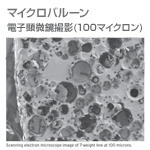

PVC樹脂それ自体は浮かないため、フローティングラインを作る場合には「マイクロバルーン」と名付けられた空気を含んだ超微細な特殊カプセルを加えていきます。逆にシンキングラインを作る場合にはタングステンの粉末を混ぜ、比重を大きくします。この量によってシンキングラインの沈下スピードをコントロールします。

PVC樹脂それ自体は浮かないため、フローティングラインを作る場合には「マイクロバルーン」と名付けられた空気を含んだ超微細な特殊カプセルを加えていきます。逆にシンキングラインを作る場合にはタングステンの粉末を混ぜ、比重を大きくします。この量によってシンキングラインの沈下スピードをコントロールします。

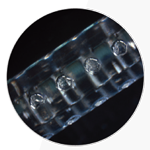

コーティング表面加工

現在では技術の進歩により、従来のスムースなつるつるの表面をもったフライラインだけではなく、様々な表面形状を持ったフライラインの製造が可能になっています。

- スムース

-

一般的なつるつるの表面をもったコーティングです。バランスに優れたコーティングで、多くのフライラインに採用されています。

一般的なつるつるの表面をもったコーティングです。バランスに優れたコーティングで、多くのフライラインに採用されています。 - テクスチャアド

-

フライラインの表面に小さい円形のくぼみを持つ、まるでゴルフボールのようなパターンが搭載されています。表面処理により少ない力でよく飛び、よく浮き、巻き癖の付きにくいそして耐久性のアップした高機能ラインに採用されています。

フライラインの表面に小さい円形のくぼみを持つ、まるでゴルフボールのようなパターンが搭載されています。表面処理により少ない力でよく飛び、よく浮き、巻き癖の付きにくいそして耐久性のアップした高機能ラインに採用されています。

カラー

フライラインには明るい派手な色から暗い地味な色まで様々な色が使われています。基本的に派手な色は「釣り人から見えやすくする」ためのものであり、地味な色は「魚から見えにくくする」ためのものです。しかし、派手な色を使うと魚に気づかれてしまって釣りにくくなるかといえばそうでもなく、むしろしっかりとラインの位置を認識して正しくプレゼンテーションできた方が魚は釣れるでしょう。

また、1本のフライラインが単色ではなく、部位によって細かく色分けされたものも登場しています。魚に近い先端は地味な色を使用しつつ、色を切り替えすることによって動きも認識しやすいという効果や、またどこまでリトリーブしているのかがひと目で分かるといったメリットがあります。

テーパー

フライラインにはエネルギーをスムースに伝える役割があり、そのためにテーパーが付けられています。テーパーを変化させることで、様々な特徴を持ったフライラインを生み出すことができます。

それでは、それぞれの部分を変化させるとどのような効果が出てくるのかみていきましょう。

- ティップ

- フライラインの先端のリーダーを結びつける結びシロです。通常は15から30センチ程度あります。厳密にはヘッドの重量には含まれません。

- フロントテーパー

- ティップからベリーにかけてだんだんと太くなっていく部分。後ろから伝わってきた力をスムースにリーダーに伝える役割があり、フライをターンさせる力をコントロールします。

効果 短い=急テーパー ターン性能が強くなり、大きなフライ、向かい風といった状況を克服しやすい。 長い=緩テーパー ゆったりとしたターンオーバーになり、デリケートなプレゼンテーションが行いやすい。 - ベリー

- フライラインの最も太い部分で、ロッドに荷重をかけるためのウェイトの多くの割合を占めます。

効果 短い 素早くロッドに負荷をかけられ、クイックな打ち返しが可能。 長い クイックキャストはしにくいが、フォルスキャストをしながらのロングキャストがしやすい。 - リアテーパー

- ベリーから徐々に細くなっている部分です。ループの下側の形状に大きく影響し、またキャスト後のメンディングのしやすさも変わってきます。

効果 短い=急テーパー クイックな打ち返しが可能で、バックスペースが少なくて済む。 長い=緩テーパー ループの飛行姿勢が安定し、ナローループが作りやすい。また投げた後のリーチキャストやメンディングといった操作がやりやすい。 - ランニングライン

- 後端までのテーパーのない均一な太さの部分です。

効果 細い 遠投に有利となる反面、絡みやすく、ハンドリングが悪い。 太い 絡みにくく、ハンドリングは良いが、抵抗が増えるため、遠投には不利となる。

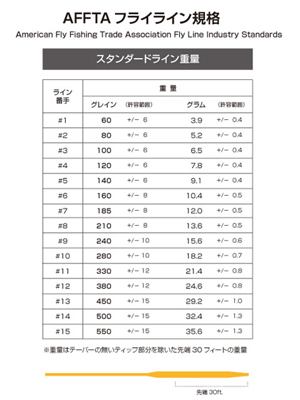

重さ

フライラインの規格にはAFFTA(American Fly Fishing Trade Association)というアメリカの団体が定めた重さの規格があります。例えば6番であれば、先端30フィート(9.144メートル)の重さが10.4グラムとなります。※グレインというのも重さの単位で、1グレイン=0.0648グラムです。

ご覧のとおり、各番手の重量には幅があり、同じ6番でも最大1グラム程度の差が出ます。1グラムというは非常に小さい差に見えますが、実際にキャスティングをしてみるとフライラインでは大きな違いとなります。また例えば5番のラインの最大重量は9.5グラムに対し、6番の最小重量は9.9グラムになります。逆の場合は5番の最小重量8.7グラムと6番の最大重量10.9グラムとなり、差は最大2.2グラムとなります。重いラインは飛距離やパワーを重視した設計だと言うことができます。またあくまでも先端30フィートの重さなので、その中で重さを先端に寄せれば寄せるほど、シューティングヘッドのようにクイックな打ち返しが可能になるということになります。

最近ではそもそもこの規格にとらわれずに設計するフライラインも出ています。重量では0.5番手から3番手重めの設定をして、同じ番手として発売しています。近距離でもロッドに負荷をかけやすい、高弾性カーボンの硬めのロッドにマッチする、といった設計意図があります。3番手上の重さの設定ともなれば、巨大な重いフライを一発で投げたり、ロールキャストしやすいといったように、ますます特化した釣りのシチュエーションに合わせて様々な製品が登場してきています。

以上のように、これらの要素をどのように数値に落とすかでフライラインの性格が決まります。ご自身のフライラインを選ぶ際に、ロングキャストしたい、強いターン性能が欲しい、デリケートなプレゼンテーションがしたい……などなど、目的を明確にして、そのうえで各セクションの長さなどを見ていけば、自ずと目的に合ったものが見つけられるようになってくると思います。

【カテゴリー】フライライン一覧質問に答えていくと、最適なフライラインを絞り込んでくれる フライライン診断ナビ