目次

STEP 8「フライロッドの選び方」

フライロッドの構造を理解する

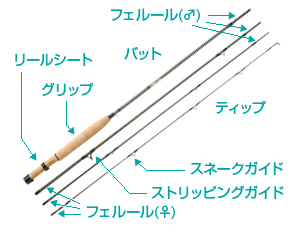

まずはフライロッドの基本的な構造を見ていきましょう。グラファイトやグラスファイバーで作られたブランクスと呼ばれる素管にグリップやガイドなどのパーツが取り付けられています。

各要素について細かく見ていきましょう。

ブランクス

まさにロッドそのものの素管です。現代ではグラファイトが主な素材として使われています。

- グラファイト

- 高弾性、中弾性、低弾性なものなど様々な種類があり、これらを単独または組み合わせて目的のロッドを作っていきます。一般的に高弾性グラファイトを使用したロッドは反発力が強く、軽量に仕上がります。ただし、キャスティングという仕事をするロッドにはこれが常に最良ということではなく、あえて中弾性グラファイトを使用して、その重さを利用するなど、その目的によって使い分けられています。

- グラスファイバー

- 歴史的には古い素材ですが、グラファイトとは一味違うパワーと粘りの強さから、近年では再び注目されています。相対的にグラファイトよりも重くなりますが、短い距離でもロッドにラインがしっかりと載り、そのパワーから魚を寄せやすいと言われています。また竿が吸収してくれるため、ティペットが合わせ切れしにくい、魚がバレにくいなどの評価もあります。

- バンブー

- 現代では個人ビルダーの手によってのみ作られ、著名ビルダーの手によるものは非常に高価ですが、六角形に貼り合わされた竹という素材の持つその独特のパワーとアクションは根強い人気があります。

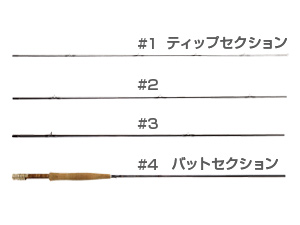

マルチピース構造

フライロッドは他の釣竿と比較して長いので、必然的にいくつかの節に分かれたものを繋ぎ合わせるマルチピース構造となっています。以前は2ピースのフライロッドがほとんどでしたが、現在では製造技術の向上とともに3~4ピースが主流となっています。それぞれのセクションは先端から順に#1、#2、#3、、、と呼び、特に先端側をティップ、後端側をバットと呼びます。

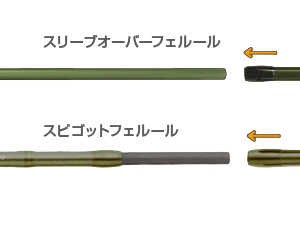

フェルール

いくつかに分かれたロッドを繋ぎ合わせる部分のことをフェルールと言います。この"繋ぎ目"をいかにスムースに機能させるかというのは各ロッドメーカーの腕の見せ所でもあります。いくつか種類がありますが、代表的なものにはスリーブオーバーフェルール(逆並継ぎ)とスピゴットフェルール(印籠継ぎ)の二つがあります。どちらが優れているかということではなく、あくまでもロッド全体として機能するように各メーカーも選択しています。

グリップ

コルクのブロックを繋ぎ合わせて削り出されています。他の釣竿ではEVAなどのフォーム素材を使っていたりもしますが、フライロッドはやはり独特の機能性や美しさからグリップにはほとんどコルクが使用されています。

近距離のキャスティングを多用する渓流用のロッド、遠くへ投げる必要のある高番手のロッドなど、それぞれに合ったグリップ形状になっていますので、握った時に違和感が無く、目的とした操作がしやすければ、あとは好みになります。フルウェルズ、ハーフウェルズ、リッツ、シガー、パーフェクショニスト、ゴードン、トンプソン、etc.などなど、歴史的に様々な形状が生まれていますので、ご自身の技術の向上とともに好みのグリップ形状が見つかるでしょう。

リールシート

木やアルミ、ニッケルシルバー、チタン、あるいはグリップからそのままつながったコルク製など、竿としての重量バランスやデザイン性などを考慮して作られています。グリップ形状と同様に、色々と使用していく中で好みのタイプが見つかると思います。

- アップロッキング

- グリップの下部にリールフットを差し込み、スクリューまたはリングで下から上に締めこんでいくタイプ。リールがより手の近くに来るため、感覚が掴みやすいという人もいます。

- ダウンロッキング

- バットエンドのフードにリールフットを差し込み、スクリューまたはリングで上から下に締めこんでいくタイプ。

- ダブルスライドリング

- 上下共にリングでリールフットを抑えるタイプ。好みの位置でリールを留めることができ、また軽量化を図ることができます。

ガイド

わずかな重量でもロッドの機能に影響を与えるため、フライロッドには他の釣竿とは違うガイドが取り付けられています。

- スネークガイド

- 名前の通り蛇のように一本のワイヤーで作られたフライロッド特有の軽量なラインガイドです。ラインのコントロール性能と抵抗、ロッドの曲がりなどの要素のバランスをとって設置数と位置が決められます。ロッド先端にはまた別のティップトップガイドというものが被せるように取り付けられています。

- ストリッピングガイド

- 一番手前にあるガイドを特にこう呼びます。リールから出たフライラインが最初に振れるガイドで、キャスティングやファイティング性能にも大きく影響します。ソルトウォーター用のフライロッドなどはここに大口径のガイドを採用し、剛性アップを図るとともにラインの放出抵抗を減らして距離を出しやすくするようになっています。

フライロッドの性能を理解する

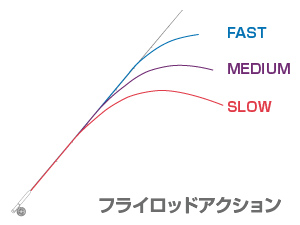

フライロッドのアクション

ロッドにはアクションと呼ばれる固有の曲がりや強さがあります。色々な表現の仕方がありますが、代表的なものとしてはファストアクション、ミディアムアクション、スローアクションなどと呼び、ファストに近いほど曲がりが少なく、先端側だけが曲がり、硬いロッドということになります。目的によって素材の組合せや厚み、テーパーデザイン(先端に向けて細くなっていく角度)などを変えることによって、様々な味付けをしています。

自分のスタイルに合ったロッドアクションとは

一般的にはある程度離れた距離をテンポの早いキャスティングで釣っていく場合にはファストアクションのロッドが合っていると言えますが、キャスティングの技術が低い場合には、ロッドに負荷を掛けることができず、全くキャスティングできないといったことに陥る恐れもあります。逆にスローアクションのロッドでも、ラインスピードを上げ、ファストアクションのロッド同様にフライを飛ばすことも可能です。ロッドそのものの性能だけではなく、それが自分のスタイルや技術にあっているかどうかも大事な要素です。最初は感覚を掴みやすいミディアムアクションのロッドがお勧めです。

フライロッドの選び方

ここまでロッドに関して学んできたところで、いよいよ実際のロッド選びに入ります。他のどんな道具でもそうですが、まずは自分の目的、目指す釣りのスタイルを認識することから始まります。

- ①何を釣りたいのか

- どこにいる、どんな魚を釣りたいのか?これによって全てが決まってきます。

- ②どんなフライを投げるのか

- ①の魚はどんなものを食べていて、または食べていると推測できるのか?それにはどんなフライを使用すれば釣れるのか。

- ③何番のフライラインが必要なのか

-

①の魚に②のフライを投げるには必然とフライロッドの番手が決まってきます。低い番手のフライロッドで空気抵抗の大きいフライは投げられないからです。逆に高番手のフライロッドでは小さいフライも投げられますが、繊細さに欠け、近距離の細かいロッド操作を要求される釣りには向きません。また、フライを投げるには十分な番手でも、魚が大きい場合は魚に合わせて番手を上げます。必要以上に低い番手のロッドで大型の魚を釣ることは、不必要に魚を傷める要因になります。さらに釣り場の風が強い時は1番手上げるなど、外部要因によって多少前後させることもあります。

番手と対象魚目安表 種別 ロッド番手 針サイズ目安 対象フィールド 主な対象魚 淡水用 #0~#4 ~#8 源流・渓流

管理釣場ヤマメ、イワナ、オイカワ 淡水用 #4~#6 #20~#8 渓流・湖

管理釣場ニジマス、ブラウントラウト 淡水用 #6~#10 #16~#3/0 本流・湖

管理釣場サクラマス、ニジマス、

サーモンソルト用 #6~#10 #10~#4/0 サーフ・ボート メバル、シーバス ソルト用 #10~#15 大型フライ 大型魚 シイラ、カツオ、カジキ - ④長さはどのぐらいが必要なのか

-

釣り場によって必要な、または使いやすい竿の長さも決まってきます。例えば狭い渓流のような場所で9フィート近くもある長いロッドは持て余して、非常に使いづらいです。逆に開けた中流域のような場所ではロッドの長さを生かして釣りやすくなったりもします。

ロッドの主な長さ 表記 読み方 長さ(センチ) 対象フィールド 6'0" 6フィート 183cm 渓流 7'0" 7フィート 213cm 渓流 7'6" 7フィート6インチ 218cm 渓流・本流・管理釣場 8'0" 8フィート 224cm 渓流・本流・管理釣場 8'6" 8フィート6インチ 259cm 渓流・本流・管理釣場・海 9'0" 9フィート 274cm 本流・湖・管理釣場・海 - (⑤シングルハンドかスイッチロッドかツーハンドか)

- 依然としてシングルハンドが主流ではありますが、中・本流域の河川や湖の釣り場ではスイッチロッドやツーハンドという選択肢も出てきました。始めのうちは必要ありませんが、こういった選択肢もあることを知っておくと、将来的に釣りの幅が拡がっていきます。

- ⑥どんなアクションのフライロッドが必要なのか

- 渓流の近距離の釣りを想定したフライロッドなのか、やや距離を出す釣りを想定したロッドなのか。さらに同じ渓流の近距離の釣りを想定したフライロッドでも、ファストアクション寄り(硬め)なのか、スローアクション寄り(柔らか目)なのか。それぞれのスタイルや技術によってキャスティングや投げた後のロッド操作などのやり易さは変わってきます。

- ⑦目的に合うフライロッドを探す

- ロッドの説明をよく読んで、自分の目指すスタイルにあったフライロッドを探してみましょう。たいていはシリーズ毎にアクションなどの特徴が決まっていますので、その中から必要な番手、長さのものを選びます。

フライロッドにはこれ1本あれば何でもできるというようなものは存在しません。どんなに自分の技術が向上したとしてもフライロッド選びというものは永遠に答えの出ない課題かもしれません。逆に言えば、こんな場所でこんな釣りをするためのこんなロッドが欲しいとなれば、たいていのものは用意されています。ご自身のフライロッドを選ぶ際に、ロングキャストしたい、デリケートなプレゼンテーションがしたい……などなど、目的を明確にしていけば、自ずと自分に合ったものが見つけられるようになってくると思います。適切な道具を選ぶことも上達への道です。ぜひ楽しみながら選んでみてください。

【カテゴリー】フライロッド一覧