目次

STEP 2「基本の道具」

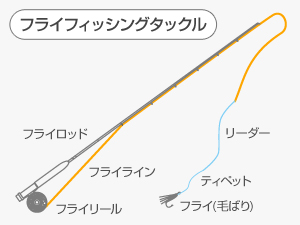

フライフィッシング用タックル

最低限必要な竿と仕掛け

タックルとは、釣竿から仕掛けまでの一式のことを指します。 このレッスンでは、フライフィッシングのタックルについて見ていきましょう。 最低限必要な道具はこの6点です。

- フライロッド

- フライリール

- フライライン

- バッキングライン

- リーダー・ティペット

- フライ

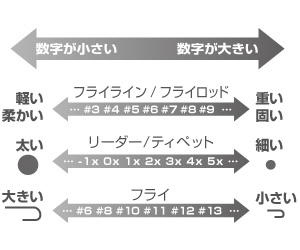

それぞれの道具ごとに、サイズを表すためのフライフィッシング独特の表記があります。他にも単位が「ポンド」「フィート」となっていて分かりづらい場合もありますが、慣れてしまえば感覚的につかむことが出来るようになります。

各道具について順番に見ていきましょう。

1.フライロッド

フライフィッシング専用にデザインされた釣竿で、フライロッドと呼びます。「フライラインという専用の糸を通して軽いフライを投げる」という他の釣りには無い役割を担っています。

- 番手

-

フライロッドには必ず番手と呼ばれる適合するフライラインの重さが1番から15番までのどれかに指定されています。例えば、4番のロッドなら4番のフライラインを使います。この番手はアメリカの団体で決められた重さの標準規格で、数字が大きいほど重くなっていきます。標準規格ですので、どのブランドのロッドでも8番ならば同じ8番のフライラインを使うことができます。

では、どの番手を選べばよいのでしょうか?番手は、基本的には使うフライ(毛バリ)の大きさによって決めます。使うフライが大きくなれば、それを飛ばせるだけのパワーも必要になってくるので、それだけ重いライン(=数字の大きい番手)が必要になってくるためです。

下に、対象魚、フライのサイズ、ロッド番手の対応目安を表にまとめてみました。 それぞれ独自の規格があり、フライロッドやフライラインは数字が大きくなるほど重くなりますが、フライのサイズは数字が大きくなるほど小さくなるという特徴があります。

表を見てお分かりいただける通り、実際にはそれぞれかなり許容範囲が広いので、例えば渓流なら4番のフライロッドがあればほぼカバーすることができます。まずはどんな魚をどんな場所で釣りたいかを決めるのですが、いきなり自然渓流や湖での釣りは難しいので、はじめは管理釣り場から始めるのが良いでしょう。番手と対象魚目安表 ロッド番手 フライサイズ目安 対象フィールド 主な対象魚 #1~#4 #20~#8 源流・渓流・管理釣場 ヤマメ、イワナ、オイカワ #4~#6 #20~#8 渓流・湖・管理釣場 ニジマス、ブラウントラウト #6~#10 #16~#3/0 本流・湖・管理釣場 サクラマス、ニジマス、サーモン #6~#10 #10~#4/0 サーフ・ボート メバル、シーバス #10~#15 #1/0~#8/0 海 シイラ、カツオ、カジキ

- 長さ

-

フライの世界では英米のフィート表示が標準となっています。フライロッドで最も一般的なものは、7フィート6インチ(218cm)から8フィート6インチ(259cm)ぐらいの間で、入門にも適しています。

※1フィートは30.48cm、1インチは2.54センチ。(1フィート=12インチ)。ロッドの主な長さ 表記 読み方 長さ 対象フィールド 6′0" 6フィート 183cm 渓流 7′0" 7フィート 213cm 渓流 7′6" 7フィート6インチ 218cm 渓流・本流・管理釣場 8′0" 8フィート 224cm 渓流・本流・管理釣場 8′6" 8フィート6インチ 259cm 渓流・本流・管理釣場・海 9′0" 9フィート 274cm 本流・湖・管理釣場・海

※管理釣り場には、池のような場所もあれば、渓流や湖のような場所もあります。

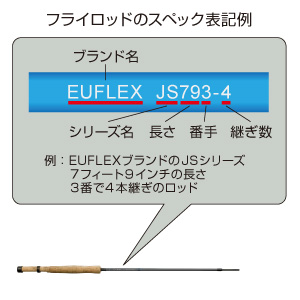

この長さや番手は、フライロッド本体(ブランクス)やケースに表記されています。メーカーによって多少の違いはありますが、例えばユーフレックスというブランドでは図のように表記されています。

継ぎ数というのはロッドが何本(ピース)に分かれているかという数を表しています。4ピースであれば、4本に分割されており、使用するときはそれらを繋いで1本のロッドになります。3ピースや4ピースが主流で持ち運びにも便利です。 - シングルハンドとダブルハンド

- 番手が大きくなるにつれて、それだけ重たいラインを扱うため、ロッド自体も硬く重くなっていきます。そこで、高番手には両手を使って投げるように作られた長めのダブルハンド(ツーハンドともいう)用のロッドもあります。ダブルハンドは主に大きな河川の本流や湖などで使用されますが、はじめはこんな物もあると覚えておくだけで良いでしょう。

2.フライリール

太くかさばるフライラインを巻き取っておき、必要に応じて引き出すラインの格納庫の役割をするのがフライリールです。「スプール」と呼ばれるラインを巻いておく部分が回転する仕組みです。スプールは簡単に本体から取り外すことができるようになっており、また利き手に合わせて左右の巻き方向を変更することもできます。多くのリールは「ドラグ」という機構が付いており、ブレーキの力を任意に調整することが可能です。魚が大きい場合はリールを直接巻いてやり取りしますが、逆に魚が小さい場合はリールに巻き込まず、そのまま手もとにフライラインをたぐり、魚を獲り込みます。

- サイズ

-

適合する(収納できる)ラインの目安が設定されていますので、使用するフライラインの番手によって決まってきます。大抵は3~4番用や、8~10番用というように対応番手に幅があり、ロッドの番手ほど厳密なものではありませんが、ロッドグリップの形状やロッドの長さなどとの相性もあるため、バランスがよいものを選ぶ必要があります。最近はリールの内径を大きくしてフライラインの巻き癖が付きにくいラージアーバーと呼ばれるリールが主流となっています。

選ぶのが難しければ、このページの後半に出てくる、はじめてのフライタックル組み合わせ例 を参考にしてみてください。 - ラインキャパシティ

- どれぐらいの量(長さ)が収納できるかを表します。これは表記の仕方が製品によりまちまちなので、購入する時に手持ちのラインが収納しきれるか確認しましょう。次の項で説明するようにフライラインは同じ番手でも形状や種類によって量が変わってきますので注意してください。

- ドラグ

-

魚がかかるとリールが逆転しラインが引き出されます。ドラグはその負荷を調節する機構のことで、大きな魚をかけたときには重要になる機能です。簡単な構造のラチェット(クリック)ドラグ式と性能の高いディスクドラグ式の二種類に分けられます。リールの仕様により違いますが、サイドにノブなどが付いており、ブレーキの強弱を調整することができます。

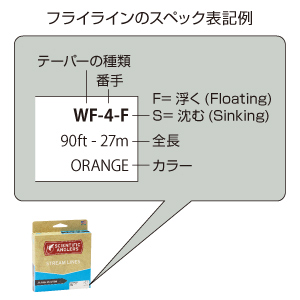

3.フライライン

フライラインはフライフィッシングを特徴づける重要な道具です。このカラフルで太いラインがロッドから生まれた力を伝え、フライ(毛ばり)を運んでいきます。

- 番手

-

ロッドの項でも説明しましたが、重さによる規格があり、4番、8番というように数字で表示されています。数が大きくなれば重くなりパワーが増すことになります。番手はロッドに指定された数字と同じ番手を選べば問題ありません。たとえば5番と指定されたロッドであれば5番のフライラインを選びます。

フライラインのスペックは外箱に表記されています。メーカーによって違いはありますが、Scientific Anglers(サイエンティフィック・アングラーズ)のフライラインでは図のように表記されています。

- フローティングとシンキング

-

大きく分けて水面に浮くライン(フローティングライン)と沈むライン(シンキングライン)があり、状況や釣り方に合わせて使い分けます。渓流や管理釣り場であれば、はじめはフローティングラインだけあれば大丈夫です。

大きく分けて水面に浮くライン(フローティングライン)と沈むライン(シンキングライン)があり、状況や釣り方に合わせて使い分けます。渓流や管理釣り場であれば、はじめはフローティングラインだけあれば大丈夫です。

- テーパー

-

力を伝達するフライラインは、一本の中に重さや太さの異なる部分が混在しています。その異なる部分の中でスムースに力が伝わるように太さが徐々に変化しています。これをテーパーと呼びます。フィールドに合わせて様々な形のものがありますが、大きく分けると以下の4つのタイプになります。

-

DT(ダブルテーパー)

両端が先細りになっていて、近い距離に繊細にフライを落とすのに向いています。渓流など幅の狭い川に向いています。傷んできたら、前後を逆にして使えるメリットもあります。

両端が先細りになっていて、近い距離に繊細にフライを落とすのに向いています。渓流など幅の狭い川に向いています。傷んできたら、前後を逆にして使えるメリットもあります。

-

WF(ウェイトフォワード)

ラインの重量が前方のフライ側へ集中していて、DTラインよりも遠投向きです。短い距離ではDTと同じですので渓流で使うことができます。広い川や湖ではこのWFを使用します。

ラインの重量が前方のフライ側へ集中していて、DTラインよりも遠投向きです。短い距離ではDTと同じですので渓流で使うことができます。広い川や湖ではこのWFを使用します。

-

ST(シューティングテーパー)

遠投用です。WFラインの前方部のみを凝縮したような形状で、単独では使用せず、後端に下記のシューティングラインを繋いで使います。これによりWFよりもさらに前方へ重量が集中し、より遠くに飛ばしやすい形状になっています。このST部分のみを交換できることによって釣り場でも様々な状況に対応しやすくなるメリットがあります。

遠投用です。WFラインの前方部のみを凝縮したような形状で、単独では使用せず、後端に下記のシューティングラインを繋いで使います。これによりWFよりもさらに前方へ重量が集中し、より遠くに飛ばしやすい形状になっています。このST部分のみを交換できることによって釣り場でも様々な状況に対応しやすくなるメリットがあります。

-

SL(シューティングライン)

先端のフライ側に上記のSTを繋いで使用します。テーパーは一切付いておらず、太さが均一で細いラインとなっています。別名でランニングラインとも呼ばれます。

先端のフライ側に上記のSTを繋いで使用します。テーパーは一切付いておらず、太さが均一で細いラインとなっています。別名でランニングラインとも呼ばれます。

-

DT(ダブルテーパー)

- カラー

-

色は様々な種類がありますが、最初は見やすさを第一にオレンジなどの明るい色を選びましょう。

4.バッキングライン

フライラインをリールに巻く際、下巻きが必要です。フライラインを直接リールに巻き始めずに、まずバッキングラインをある程度巻いておき、その後フライラインをつなぎます。対象魚が大きい場合は、ラインが引き出されてフライラインだけでは足りなくなるので、その際は予備の糸となります。渓流や管理釣り場用のタックルであれば、最初は20ポンドの強度で100ヤード(90メートル)程度の長さのものを用意しておけば十分でしょう。

【製品リンク】バッキングライン一覧

5.リーダーとティペット

色のついた太いフライラインの先端に、道糸やハリスに相当する細い透明な糸を繋ぎます。これをリーダーと言い、力をうまく伝達し、フライを結びつけられるよう、先端側に向けて徐々に細くなったテーパー形状になっています。

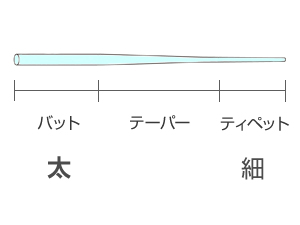

- テーパー

-

フライラインに繋ぐ太い部分をバットと言い、そこから徐々に細くなっていきます。先端の数十センチはティペットと呼ばれる部分で、テーパーの無い細い糸になっており、フライを結びつけることができます。フライを何回か結び直していくうちに短くなっていきますので、別売りのティペットをスプールから必要な長さだけ切り出して、リーダーに足していきます。 - 長さ・太さ

-

リーダーは目的によって長さと太さが設定されています。テーパーリーダーの番手は、フライを結ぶ先端側の細くなった部分の太さで決まります。単位は「X(エックス)」で、フライラインとは逆に、数字が大きくなると細くなっていきます。表にあるように太さによって使うことのできるフライの大きさが限られます。例えば7Xの細いティペットで6番の大きいフライを使うことはできません。はじめはこのような数字を覚える必要は無く、X表示がどのくらいの太さなのかを感覚的に覚えておけば大丈夫です。また通常細くなればなるほど魚には見破られにくくなりますが、反面切れやすくなりますので、バランスの良い太さをその時の状況に応じて選んでいきます。

長さは6フィートから16フィートぐらいまで様々にありますが、長ければ長いほどフライラインと魚との距離が離れてフライを自然に見せることはできますが、反面ラインが絡みやすくなり、とても扱いづらくなります。

例えば渓流では長さが9フィート、太さは6Xがスタンダードです。ティペットはリーダーの先端の太さと同じかそれより1番手細いものを繋ぎます。

ティペットサイズ対応表 サイズ

(単位:X)対応フライサイズ

目安ハリス換算

(単位:号)ライン直径

(単位:mm)02X ~#6 4 0.33 01X ~#6 3.5 0.3 0X ~#6 3 0.28 1X ~#6 2.5 0.26 2X #6~#12 2 0.23 3X #6~#12 1.5 0.2 4X #6~#12 1 0.16 5X #10~#20 0.8 0.14 6X #10~#20 0.6 0.12 7X #10~#20 0.4 0.1 8X #20~ 0.3 0.09 9X #20~ 0.25 0.08 10X #20~ 0.2 0.07

- 素材

-

素材によって硬さや比重が異なります。長さやテーパー形状の違いでも様々な違いがあるので、慣れてくるとどんな釣りをするかに合わせて選んでいきますが、はじめはナイロンのものがスタンダードです。素材によって次の特徴があります。

- ナイロン(沈みにくく伸縮性がある)

- フロロカーボン(沈みやすく伸びにくい)

6.フライ

ティペットの先端に取り付けるのが水棲昆虫を模したフライ(=毛ばり)になります。前章で述べたようにフライには様々な種類があり、その時の状況によって選ぶのも戦略の一つなのですが、はじめは2、3種類程度をサイズ違いで準備しておけば大丈夫です。サイズは表記の数字が大きくなればなるほど小さくなっていきます。日本の渓流や管理釣り場では14番というサイズが標準になります。

フライには大きく分けて水面に浮くフライと沈むフライがあります。水面に浮くフライはドライフライと呼ばれ、沈むフライにはニンフ、ウェット、ストリーマーなどさらに様々な種類があります。

-

エルクヘアカディス

ドライフライの代表的なパターンの一つ。水棲昆虫の中でもトビケラという種類を模したフライで、非常に汎用性が高いのが特徴です。はじめはまずこのフライを結んでみましょう。サイズは12番、14番、16番を用意しておけば良いでしょう。

-

パラシュート

これもドライフライの代表的なパターン。ポストと呼ばれる目印が立っていて水面で見やすく、とても使いやすいフライです。サイズは12番、14番、16番を用意しておけば良いでしょう。

-

ヘアズイヤー

水面下に沈めるニンフの代表的なパターン。とてもシンプルで汎用性が高く、ニンフはこれ一本で済ませる人もいるほどです。サイズは14番、16番を用意しておけば良いでしょう。

フライは自分で巻くこと(=フライタイイング)が楽しみの一つでもあるのですが、はじめは自分で巻かなくても完成品として一つ一つバラで購入することができます。最初はセット売りのものが分かりやすくて良いでしょう。

【製品リンク】 完成品フライセット

はじめてのフライタックル組み合わせ例

渓流や管理釣り場に合うタックル

さぁ、タックルを一通り見て、それぞれに番手があることがわかりました。何番ロッドを選択すればよいかなんとなくわかってきたでしょうか。しかしまだ、どんな釣りをしたいのかハッキリと定まっていない状態だとしたら、最適な道具を選び出すのは難しいでしょう。後々、レッスンが進むにつれ、色々な釣り方を学べますので、ここではまず、「はじめてのフライフィッシング」を想定したタックルをご紹介しておきます。

- 入門にぴったり。渓流、管理釣り場用のベーシックセレクション。(カッコ内は推奨モデルやサイズ)

フライロッド EUFLEXインファンテ フライロッド(804-4) フライリール ORVISバテンキルクリック フライリール(IIリール) フライライン SAエアセル フローティング(WF4F) バッキングライン SAバッキングライン(100yd 20lb) リーダー ティムコスタンダードリーダー(9ft 6X) ティペット ミスティプラスティペット(6X) フライ 完成品フライセット ドライフライセレクション

-

ロッド、リール、ラインがセットになったスターターキットを購入するのも選択肢の一つです。(その他に必要なリーダー、ティペット、フライなどは上記と同じです。)

フライロッド BSスターターキット(804-4) フライリール フライライン バッキングライン リーダー ティムコスタンダードリーダー(9ft 6X) ティペット ミスティプラスティペット(6X) フライ 完成品フライセット ドライフライセレクション

-

最初から、上達してからも使い続けられる道具で練習を始めたい人に。管理釣り場から本格的な渓流まで。(カッコ内は推奨モデルやサイズ)

フライロッド Jストリーム フライロッド(JS804-4) フライリール ROSSコロラド フライリール(#4/5) フライライン SAフリークエンシィ トラウト(WF4F) バッキングライン SAバッキングライン(100yd 20lb) リーダー ティムコスタンダードリーダー(9ft 4X~6X。太さ違いも用意しましょう) ティペット ミスティプラスティペット(4X~6X。太さ違いも用意しましょう) フライ 完成品フライセット ドライフライセレクション

タックル以外の道具

ウェーディングギア・ウェア

自分のタックルが決まったら、次は、釣り場にアプローチするための装備です。川を渡ったり、湖に立ちこんだり、途中、雨や風に吹き付けられることもあるでしょう。フィールドにあった正しい装備をし、体温を保ち安全な釣りをしましょう。

- ウェーダー

-

川、湖、サーフなど、用途の幅広い装備。体をドライに保つための防水ウェア。ウェーダーを着用していれば、水に浸かっても中の服は濡れません。素材は、透湿防水のGORE-TEX©か、寒冷地用のネオプレーンがあり、シューズ部分までが一体になったブーツフットタイプと、シューズを上からはくストッキングタイプがあります。ブーツフットタイプは着脱こそ楽ですが、長靴のようなフィット感です。シューズでしっかり締めあげるストッキングタイプが動きやすく、最も汎用的です。

川、湖、サーフなど、用途の幅広い装備。体をドライに保つための防水ウェア。ウェーダーを着用していれば、水に浸かっても中の服は濡れません。素材は、透湿防水のGORE-TEX©か、寒冷地用のネオプレーンがあり、シューズ部分までが一体になったブーツフットタイプと、シューズを上からはくストッキングタイプがあります。ブーツフットタイプは着脱こそ楽ですが、長靴のようなフィット感です。シューズでしっかり締めあげるストッキングタイプが動きやすく、最も汎用的です。

【製品リンク】ウェーダー・ゲーター - ウェーディングシューズ

-

ウェーダーのソックス部分の上からこのシューズを履きます。水辺の歩行のためのシューズで、靴底が滑りにくい素材でできています。最もポピュラーなものは、ソールがフエルト素材でできているもので、苔や泥のついた川や磯などヌルついた場所の歩行に向いています。対してラバーソールのものは、ヌル付きには弱いですが、ザラついた岩面などではフエルトより強い防滑性を発揮します。また、フエルトソールに比べ摩耗しにくいので長く効果を維持できるという特徴もあります。サイズは、ウェーダーを履いて着用することが想定されているため、普通のスニーカーのサイズで選びます。

ウェーダーのソックス部分の上からこのシューズを履きます。水辺の歩行のためのシューズで、靴底が滑りにくい素材でできています。最もポピュラーなものは、ソールがフエルト素材でできているもので、苔や泥のついた川や磯などヌルついた場所の歩行に向いています。対してラバーソールのものは、ヌル付きには弱いですが、ザラついた岩面などではフエルトより強い防滑性を発揮します。また、フエルトソールに比べ摩耗しにくいので長く効果を維持できるという特徴もあります。サイズは、ウェーダーを履いて着用することが想定されているため、普通のスニーカーのサイズで選びます。

【製品リンク】ウェーディングシューズ - ゲーター

-

真夏や、荷物をコンパクトにしたい渓流釣りなどでウェーダーを履かずに釣りをする場合に使用します。ウェットウェーディングと言い、水に濡れることを前提とした装備です。水に濡れつつも、ネオプレーン素材が冷えすぎるのを防ぎ、ケガからも保護してくれます。また、ウェーダーに比べ軽量コンパクトなため、源流釣りに向くのと、ウェーダーでは暑すぎる真夏の低地などで重宝します。この場合もソックスの上からウェーディングシューズを着用します。

真夏や、荷物をコンパクトにしたい渓流釣りなどでウェーダーを履かずに釣りをする場合に使用します。ウェットウェーディングと言い、水に濡れることを前提とした装備です。水に濡れつつも、ネオプレーン素材が冷えすぎるのを防ぎ、ケガからも保護してくれます。また、ウェーダーに比べ軽量コンパクトなため、源流釣りに向くのと、ウェーダーでは暑すぎる真夏の低地などで重宝します。この場合もソックスの上からウェーディングシューズを着用します。

【製品リンク】ウェーダー・ゲーター - フィッシングベスト、パック

-

釣りの道具を携帯するためのベストやパック。フライフィッシング専用のものであれば、必要な道具が整理しやすくできていて便利です。

釣りの道具を携帯するためのベストやパック。フライフィッシング専用のものであれば、必要な道具が整理しやすくできていて便利です。

【製品リンク】フライフィッシングベスト・パック - レインジャケット(雨具)

-

晴れていても、天候の変化による防雨、防寒のために、常に携行しましょう。普通のレインジャケットとフィッシングレインの大きな違いは、ベストの上から着用できるよう胸囲が大きく設定されていることや、水に立ち込むことを考慮して着丈が短く設定されているなど、釣り用に特化して作られています。後ろにフィッシングネットを掛けるためのリングが付いているものもあります。

晴れていても、天候の変化による防雨、防寒のために、常に携行しましょう。普通のレインジャケットとフィッシングレインの大きな違いは、ベストの上から着用できるよう胸囲が大きく設定されていることや、水に立ち込むことを考慮して着丈が短く設定されているなど、釣り用に特化して作られています。後ろにフィッシングネットを掛けるためのリングが付いているものもあります。

【製品リンク】レインウェア - キャップ・ハット

-

頭部の保護や陽射しから身体を守るために被りましょう。

頭部の保護や陽射しから身体を守るために被りましょう。

【製品リンク】キャップ・ハット - レイヤリング

-

ウェーディングの際は、汗の乾きにくいデニムなどはなるべく避けましょう。浸水や転倒した際にも、重く動きが取りにくくなり危険です。また寒い季節には汗の水分で体が冷えてしまいます。できるだけストレッチの効いた、化繊の速乾性の高いレイヤリングを心がけましょう。

アクセサリー

釣りにはもう少し道具が必要になってきます。釣りをするシーン、例えば管理釣り場、川、湖、海、またはボートなど、それによって必要な道具も変わってきますが、まずはいずれにも共通して必要な、重要度の高いものをご紹介します。少しずつ気に入ったもの、自分に合ったもの、効果の特化したものなど、楽しみながら徐々にそろえていきましょう。

- クリッパー

-

糸切りばさみ。フライを付け替えたり、リーダーを交換したりするときに使います。反対側にニードルがついているタイプが便利です。ティペットが針のアイ(環)に通りにくい時に使います。

糸切りばさみ。フライを付け替えたり、リーダーを交換したりするときに使います。反対側にニードルがついているタイプが便利です。ティペットが針のアイ(環)に通りにくい時に使います。

【製品リンク】ティムコクリッパー - フライフロータント

-

フライの浮力補助剤。水面に浮かべるドライフライも使っているうちに水を吸って沈んでしまいますので、このフロータントと呼ばれるもので浮力を維持します。

フライの浮力補助剤。水面に浮かべるドライフライも使っているうちに水を吸って沈んでしまいますので、このフロータントと呼ばれるもので浮力を維持します。

【製品リンク】ドライシェイク - 偏光サングラス

-

水面のギラギラした光の反射を抑えて、水中を見やすくします。魚を見つけやすくするのと同時に、水辺の歩行がより安全になりますす。また、紫外線や針から目を保護するためにも必要です。

水面のギラギラした光の反射を抑えて、水中を見やすくします。魚を見つけやすくするのと同時に、水辺の歩行がより安全になりますす。また、紫外線や針から目を保護するためにも必要です。

【製品リンク】偏光サングラス サイトマスター - ランディングネット

魚をすくうための網です。冷たい水に住んでいる魚は、人間の体温程度でも火傷をします。ネットを使い、手で触れないようにすれば魚のダメージは少なくすみます。サイズが大小様々ありますが、釣れる魚の最大サイズと携行性で選びます。

魚をすくうための網です。冷たい水に住んでいる魚は、人間の体温程度でも火傷をします。ネットを使い、手で触れないようにすれば魚のダメージは少なくすみます。サイズが大小様々ありますが、釣れる魚の最大サイズと携行性で選びます。

【製品リンク】ランディングネット- フォーセップ

-

針はずし。魚の口から釣り針が外れにくくなったときに使います。

針はずし。魚の口から釣り針が外れにくくなったときに使います。

【製品リンク】フォーセップ - フライ(フライボックス)

-

フライを携帯するためのケースです。フライの種類によって様々な大きさや、収納形式があります。

フライを携帯するためのケースです。フライの種類によって様々な大きさや、収納形式があります。

【製品リンク】フライボックス一覧

遊漁券

-

河川や湖では資源を管理している漁業協同組合(漁協)が存在します(漁協のない場所もあります)。釣り人が幾度訪れても魚がいるのは、漁協が管理をしてくれているおかげでもあります。大抵は釣り場の近くの釣具店やコンビニエンスストアなどで遊漁証を売っていますので、購入してから釣りを始めましょう。遊漁券を事前購入できるスマートフォンアプリやウェブサイトなどもあります。

河川や湖では資源を管理している漁業協同組合(漁協)が存在します(漁協のない場所もあります)。釣り人が幾度訪れても魚がいるのは、漁協が管理をしてくれているおかげでもあります。大抵は釣り場の近くの釣具店やコンビニエンスストアなどで遊漁証を売っていますので、購入してから釣りを始めましょう。遊漁券を事前購入できるスマートフォンアプリやウェブサイトなどもあります。

また一般に自然河川・湖沼では対象魚によって遊漁期間などのルールが定められていますので注意が必要です。多くの漁協ではウェブサイトが開設されていますので、釣り場について事前にインターネットで調べておきましょう。安全に釣りをするための釣り場マップなども提供されている場合もあります。