シャローカバーの導火線

バスフィッシングの歴史において、あるテクニックが1本のロッドから広まっていくこと自体そうあることではない。あまつさえ、そのメソッドがほとんど変わらずに現代まで継承されているのは、半ば奇跡と言ってよい。

「フリッピング」

1976年にフリッピンスティックがリリースされてから、アメリカのみならず日本でもこの特殊な釣りは広がりを見せ、現在においてもしばしばシャローカバー戦でフリップはキーテクニックとなっている。まずは、フリッピングというテクニックがいかにして生まれ、どう伝播していったのかを振り返る。

12ft超の延べザオから始まった歴史

フリッピングが多くの人の知るところとなるのは1975年。ディー・トーマスがB.A.S.S.アーカンソーインビテーショナル、ブルショールレイク戦で優勝し、そのメソッドを公開したのが最初だ。

しかし、トーマスがフリッピングの原型となる方法に出会ったのはそれよりもっと前の56年、カリフォルニアはクリアレイクでのことだった。それは12ft超の延べザオを用いた、「チュール・ディッピング」という釣り方である。

この釣りは、リールを使わずに延べザオで鉛のジグをポイントの真上から落とし込むというものだ。〝tule(チュール)〞はアシのような水生植物のことで、〝dip(ディップ)〞は「漬ける」の意である。発想としては、日本でいうところのクロダイの落とし込み釣りに近い。目標物に対して垂直に近く、かつ静かにプレゼンテーションできる方法として、カリフォルニアでは盛んに行なわれていたという。

トーマスはこの釣りを習得し、ローカルのトーナメントで次々と優勝をかっさらっていく。しかし、コアングラーと同船しての釣りが成立しなくなってしまうことや、当時のバスロッドの倍近くある延べザオを用いた釣りは不公平だという声が噴出し、ロッドは「8ft以下」という長さ制限がかけられることになった。これを機に、トーマスはベイトリールを用いたフリッピングメソッドの確立を目指したのである。

専用ロッドの開発

トーマスは、当時すでにスポンサー契約を結んでいたフェンウィックの7ft半のストライパー用ロッドをこれに流用する。結果、指で必要な分のラインを引き出して、スイングさせるようにしてジグを送り込む方法にたどり着く。そこにフェンウィックがいくつかのサンプルを持ちこみ、レングスやガイド設定などを煮詰めていき、「フリッピンスティック775」が生まれた。「フリッピング」という呼称はフェンウィックの開発担当者が名づけたものだ。

初代フリッピンスティック 775を持つディー・トーマス。外部スタッフの要望を取り入れて具現化するという、今日のロッド開発に近いプロセスを経て、7ft6inという黄金比が生まれたのである。

初代フリッピンスティック 775を持つディー・トーマス。外部スタッフの要望を取り入れて具現化するという、今日のロッド開発に近いプロセスを経て、7ft6inという黄金比が生まれたのである。

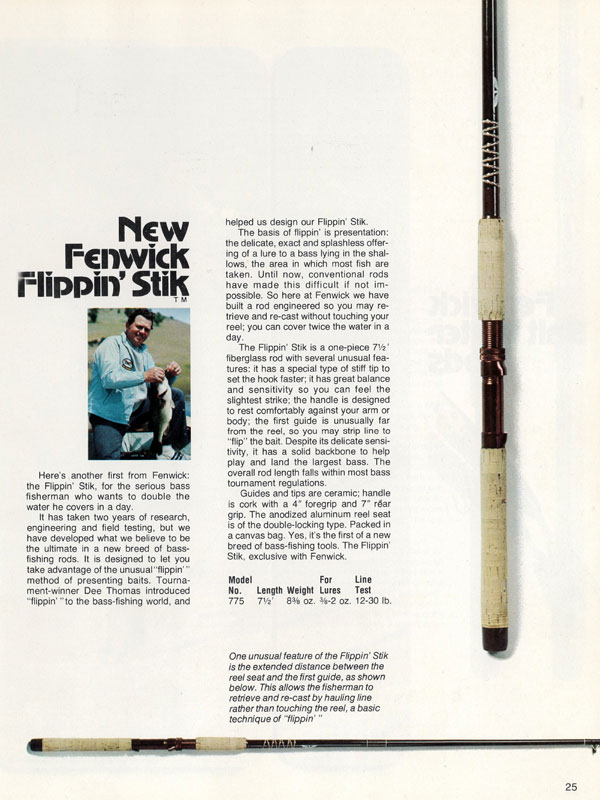

75年に発表されたこのロッドは、現代も各社から発売されているフリッピング用ロッドの原点となった。最大の特徴は、リールにいちばん近いガイド(ストリッピングガイド)が極端に離れている点である。

指に引っ掛けたラインを斜め後方に引き出して行なうフリッピングにおいて、ストリッピングガイドはできるだけティップ側にあったほうが、より快適でなめらかな操作が可能になる。なぜなら、ロッドとラインの角度が小さくなり、ガイドや指との摩擦も少なくなるからだ。

素材やウエイト、パワーなど、フリッピング用ロッドは時代に合わせてさまざまな味付けがなされてきたものの、このガイド設定だけは、今日もこの理論が継承されているのである。

76年、フェンウィックのカタログに初めて掲載されたフリッピンスティック775。初代モデルは1ピース。78年に発売された775-2はテレスコピ ック仕様となった。

76年、フェンウィックのカタログに初めて掲載されたフリッピンスティック775。初代モデルは1ピース。78年に発売された775-2はテレスコピ ック仕様となった。

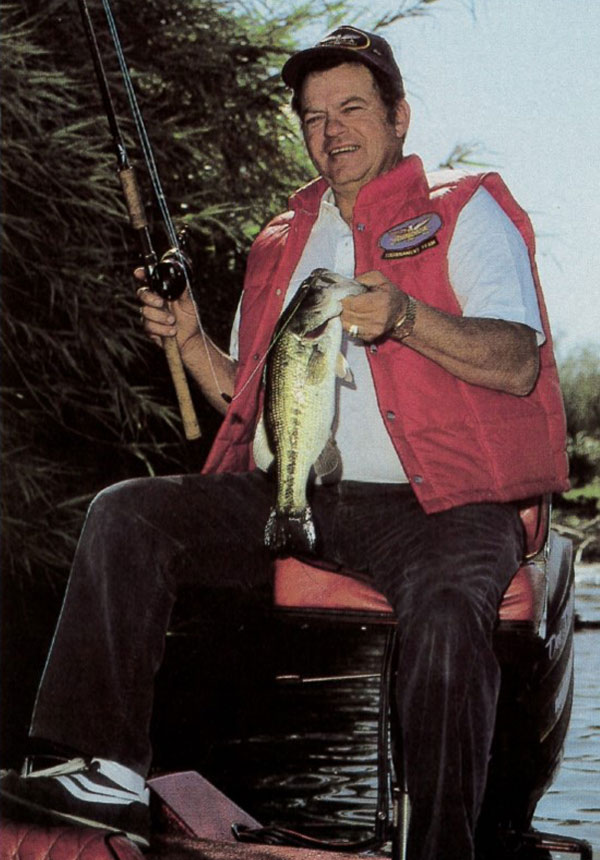

カリフォルニアデルタという、広大なベジテーションに囲まれたフィールドがフリッピングを生んだ。トーマスは惜しくも2022年に85歳で亡くなった。ル ール改正にひるまず新しい釣り方を確立したその情熱に、改めて敬意を表したい。

カリフォルニアデルタという、広大なベジテーションに囲まれたフィールドがフリッピングを生んだ。トーマスは惜しくも2022年に85歳で亡くなった。ル ール改正にひるまず新しい釣り方を確立したその情熱に、改めて敬意を表したい。

フリッピング日本上陸

さて、日本でフリッピングを広めた人物といえば林圭一さんだが、実際に持ちこもうと最初に取り組んだのは吉田幸二さんだった。

吉田さんは80年代の初頭、バスマスターマガジンに掲載されたフリッピングの記事を読み、当時通っていた牛久沼で試していたという。しかし、雑誌からの情報だけではイメージが湧かず、正しく理解するのは困難だった。

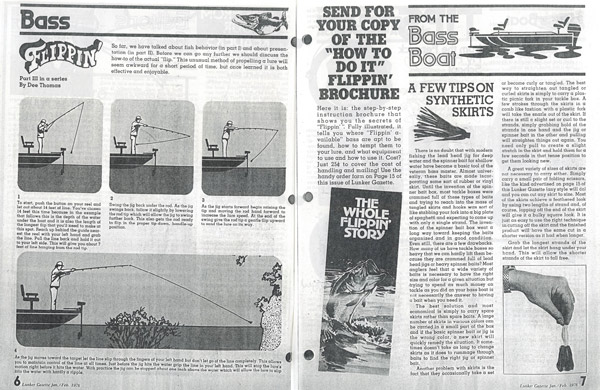

フェンウィックが発行していた小冊子『The Lunker Gazette』では、 75年のトーマスの優勝を大々的に取り上げ、そこから 3号続けて、フリッピングメソッドを紹介する記事を掲載している。80年代のはじめ、吉田幸二さんが見たのはこうした資料だったはずだ。

フェンウィックが発行していた小冊子『The Lunker Gazette』では、 75年のトーマスの優勝を大々的に取り上げ、そこから 3号続けて、フリッピングメソッドを紹介する記事を掲載している。80年代のはじめ、吉田幸二さんが見たのはこうした資料だったはずだ。

ほどなくして、当時ティムコの社員だった林さんが、フェンウィックから送られたVHSビデオの『FLIPPIN’ with DEE THOMAS』を手に入れる。ビデオではトーマスのフリッピングが詳細に解説されており、プレゼンテーションからフッキングなど、それまで断片的でしかなかったものが、より鮮明な理解に繋がっていったのだ

以降、林さんはビデオを手に入れたことすら口外せず、牛久沼に通い極秘にフリッピングの腕を磨いていった。そして、牛久沼でのトーナメントで優勝を積み重ね、その威力を自ら思い知ることになる。のちにトーマス本人からも直直に教えを乞い、日本における第一人者として広く紹介していくのだった。そのストーリーは、約10年前のトーマスの経験と、どこか重なるようでもある。

林さんは、手探りの状態から解読したフリッピングを武器に、トーナメント黎明期という一時代をつくった。トーマスにも「フリッピングのことはケイに聞け」と言わしめるほどだった。

林さんは、手探りの状態から解読したフリッピングを武器に、トーナメント黎明期という一時代をつくった。トーマスにも「フリッピングのことはケイに聞け」と言わしめるほどだった。

ティムコ1984年のカタログより。フリッピンスティ ックとともに、日本にフリッピングの釣り方をいち早く紹介した(現在、「Flippin’ Stick®」は株式会社ケイテックの登録商標になっている)。

ティムコ1984年のカタログより。フリッピンスティ ックとともに、日本にフリッピングの釣り方をいち早く紹介した(現在、「Flippin’ Stick®」は株式会社ケイテックの登録商標になっている)。

略式年表

フリッピンスティック発売~ティムコの取り扱い開始まで- 1976年

- ディー・トーマスとの共同開発によるフリッピング専用ロッド「Flippin’ Stik Model 775」を発売。初代モデル は1ピースのグラスファイバー製だった。特定のテクニックのために専用ロッドを開発する世界で最初のケースとなった。

- 1978年

- ウッドストリーム社がフェンウィックを買収。以降、「woodstream」のクレジットがロッドに記されるようになる。

- テレスコピック仕様の「Flippin’ Stik Model 775-2」を発売。

- 1981年

- 世界初のボロン素材を採用したロッド「Boron X」を発売。最初のモデルはベイトロッドの「XC555」とフライロッドの「XF856」。

- 1982年

- 廉価版として「Eagle」シリーズを発売。

- ティムコがホッパーストッパー社のシャロークランクベイト、「クラップシューター」の取り扱いを開始。

- 1983年

- 世界初のグラファイトロッドとなった「HMG」シリーズがモデルチェンジ。「HMG Iron Hawk」を発売する。

- 1984年

- 現在のブランクスルー構造の先駆けとなる、シャフトスルーハンドルを搭載した「Trigger Stick」を発売。

- ティムコがフリッピンスティックの取り扱いを開始するとともに、フリッピングの釣り方を紹介。